С 25 по 29 ноября в главном музее округа прошло первое ямальское музееннале.

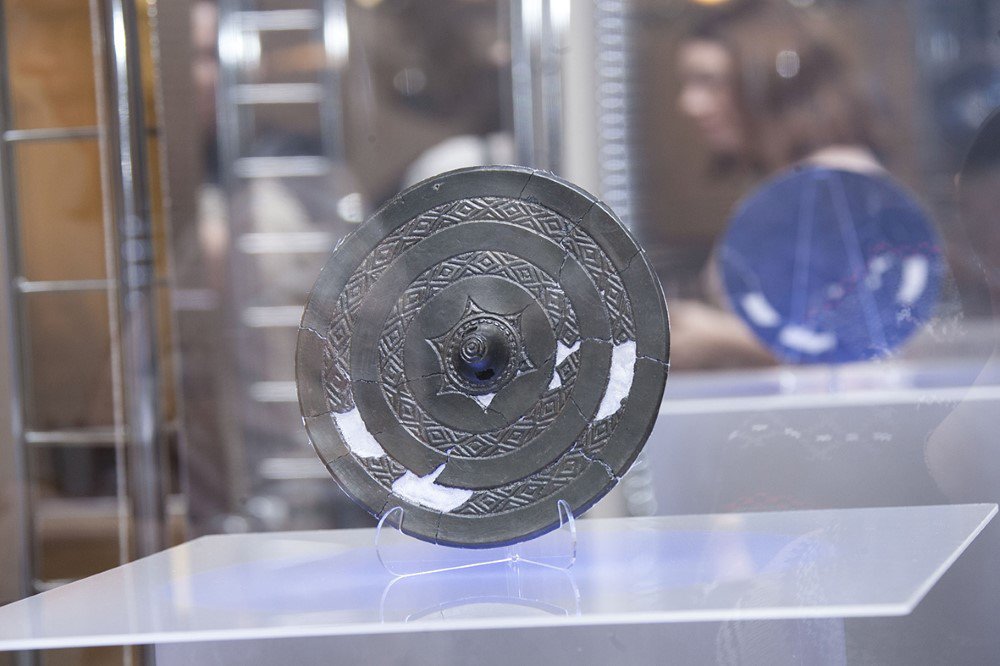

Зеркало Хань

Необычное слово придумали сами музейщики по аналогии с биеннале – периодическими выставками. Яркое культурное событие завершило юбилейный год Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского. 29 ноября старейшему музею Западной Сибири исполнилось 110 лет.

В день открытия музееннале сотрудники МВК приготовили для гостей сюрприз – путешествие во времени и пространстве. Наступило время летать, фантазировать, вспоминать и мыслить. Главный музей Ямала превратился в огромный современный лайнер. Посетителям посоветовали пристегнуть ремни и внимательно наблюдать за тем, что происходит за иллюминатором. Конечно, всё это оказалось метафорой. Но побывать в разных эпохах и странах северянам всё же удалось. В первую очередь – с помощью уникальных экспонатов, многие из которых впервые были показаны зрителям.

В рамках юбилейного проекта «Экспозиционный дебют» на балюстраде открылась мини-выставка «На краю Ойкумены». В предметах клада, обнаруженного прошлой осенью неподалёку от посёлка Горнокнязевск, отражена история торговых отношений, зародившихся более двух тысяч лет назад. Именно в это время на мировой рынок выходят племена севера Западной Сибири. На бронзовом котле V–VI века до н.э. – следы многочисленных ремонтов. За семь веков применения к нему припаивались новые элементы – ручки и поддон с примесью олова и свинца. Изделие передавалось из рук в руки и с течением времени приобрело сакральную ценность.

Ритуальными вещами можно назвать не менее древние зеркала из азиатской Сарматии. Тщательно отполированная бронза дополнялась всевозможными орнаментами, изображающими духов и священных животных. Зеркала подвязывались к одежде, а также использовались шаманами для выполнения различных обрядов.

Одна из самых необычных находок – зеркало из Поднебесной, принадлежащее династии Хань. Уникальный экспонат I века до н.э., вероятно, попал на север России в результате многоступенчатого обмена. В зеркальной витрине-ротонде бронзовое изделие смотрелось особенно эффектно и привлекало внимание.

Гости увидели обновлённую экспозицию «Через центр России к Карскому морю». В зале, помимо привычных, появились и новые «обитатели» – чучела рыб и коллекция насекомых, населяющих полуостров Ямал.

Первый «Мерседес»

Безусловно, главным дебютом вечера стала выставка «Время летать!». Салехардцы посидели за штурвалом самолёта «Ан-26», побывали в салоне лайнера, заглянули в «чёрный ящик». Украсили экспозицию модель самолёта «Ту-154» авиакомпании «Ямал», кресло пилота «Ан-2», лопасть хвостового винта вертолёта «Ми-4», аллегорические картины художника Сергея Баранова, изображающие ночной Салехард с воздушными шарами и дирижаблями.

Тема воздухоплавания выбрана не случайно. В 1906 году игумен Иринарх (в миру – Иван Семёнович Шемановский) основал в Обдорске один из трёх музеев Тобольской губернии. В это же время в Париже самостоятельно поднялся в воздух первый аэроплан. Символично? Безусловно. Небольшой летательный аппарат и провинциальный музей, в чьём арсенале было всего 29 экспонатов. В 1912 году руководство учреждением принял Павел Первов – авиатор по образованию (!). Сейчас музей превратился в современный комплекс, в фондах которого – более 115 тысяч предметов, а небо рассекают огромные реактивные лайнеры.

Посетители познакомились с экспонатами из разных стран и эпох. Гордость экспозиции – предметы из обихода Обдорской миссии, возглавляемой отцом Иринархом. Вот икона XIX века, подзорная труба, самовар, чучело белого медвежонка, предположительно подаренного музею в 1908 году путешественником Борисом Житковым после экспедиции в Арктику.

В следующей витрине отражён XX век, точнее – основные его вехи. Фотоаппарат, будёновка, миска и карточки 501-й стройки, счёты, печатная машинка «Мерседес», будильник «Витязь», переносной телевизор – мало кто знает, что в 1918 году в Обдорске по пути из Омска в Нью-Йорк на несколько дней останавливался будущий изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. Не менее интересны бубен селькупского шамана, костюм артиста ансамбля «Сыра-Сэв» 1983 года, бур и каска со следами земли и нефти.

Особое место в экспозиции заняли предметы, попавшие на Ямал из разных уголков планеты. Авторская кукла из США, немецкий аккордеон, сумка из Норвегии, французский барометр – в коллекции музея собраны предметы из 30 стран мира.

Есть у музея и собственная «книга рекордов». Так, самым тяжёлым экспонатом стал якорь XIX века, его вес – 135 килограммов. А самым лёгким – перо стерха. Самым громким признан пионерский барабан, самым опасным – капкан, самым экстремальным – шлем лётчика пилотажной группы «Русь», а самым жёлтым – комбинезон исследователей мумии мамонтёнка Любы, привезённый из Токио.

Шульженко и Земфира

В юбилей Музейно-выставочного комплекса принимали подарки и его сотрудники. Семинары, лекции, мастер-классы и воркшопы были очень динамичными и продуктивными. Эксперты по музейному делу из Москвы, Омска и Красноярска рассказывали о том, как работать с посетителями, используя современные тенденции, как оформлять музейную экспозицию. Задача музейщиков – подойти к своему ремеслу по-новому, творчески, необычно.

Музеолог Мария Каулен предложила участникам семинара подумать, как с помощью песен Клавдии Шульженко и Земфиры привлечь в музей людей разных поколений. Чтобы и бабушке, и внучке здесь было одинаково интересно. Выстроилась целая концепция будущей экспозиции, наполненной ароматами, культовыми музыкой и танцами, предметами и блюдами разных эпох.

В память о генерал-губернаторе

На один день окружная столица превратилась в таинственный город N. Сотрудники музея приготовили для салехардцев эксклюзивную программу. Для начала горожане отправились на нестандартную экскурсию по Обдорску прошлого века – по тем местам, которых уже нет. Проехали по улице Республики – там когда-то находились кладбище, ярмарка и пожарная каланча. Оказалось, что с крыльца дома под номером пять была провозглашена советская власть, а в деревянном здании рядом с горсадом располагались партийные органы и окружные структуры. Сам городской сад был разбит в 30-е годы на месте оврага – «грязного лога». Его украшали только что посаженные деревья и памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину. Напротив стояло единственное кирпичное строение – магазин купца Корнилова.

На месте современного Обдорского острога находилась типография, рядом – могилы красноармейцев с памятниками и благодарственными надписями. К сожалению, многие мемориалы того времени сохранились только на фотографиях. Один из них – обелиск, возведённый селянами в середине XIX века после визита в Обдорск генерал-губернатора Западной Сибири Густава Гасфорда. Стоял он на возвышенности – на современной улице Ленина. Завершилось путешествие в недавно отреставрированной усадьбе купца Терентьева – памятнике архитектуры XIX века.

Под покровом ночи

Неожиданной для горожан стала вечерняя экскурсия, проведённая директором МВК Татьяной Копцевой. Посетители прошлись по сумеречным залам палеонтологии и этнографии, освещая знакомые экспонаты фонариками, отчего те казались загадочными. Татьяна Валерьевна обратила внимание гостей на предметы, часто незаслуженно забытые или незамеченные, – бивень, нога, шерсть мамонта, верёвка, изготовленная из кожи северного исполина, костяной напёрсток. Редкий гость останавливается около этих витрин, находясь под впечатлением от мамонтёнка Любы и скелета большого мамонта.

– В музее бываем часто, но так поздно впервые. Понравилась атмосфера таинственности. Особенно в зале, где выставлены чучела северных животных. Казалось – вот-вот случится что-нибудь сказочное и кто-то из них оживёт, – поделились эмоциями школьники Алексей и Максим.

Последняя необычная экскурсия случилась ночью. Посетители отправились в путешествие в мир мифов и легенд. Все предания, безусловно, связаны с музейными экспонатами. Одна из легенд гласит, что мамонты были блондинами и жили под землёй. Другая повествует о том, что мы живём под семью небесами, небо – это опрокинутая чаша, а звёзды – замёрзшие озёра. Экскурсовод Нелли Гаглоева рассказала о воспитании шаманов, о светловолосом и очень красивом народе сихиртя, об исчезнувшей счастливой стране Гиперборее. Напоследок зрители познакомились с мумией средневекового воина – самого таинственного «обитателя» музея. Под покровом ночи взглянуть на древние останки не побоялись даже дети.

– Немного жутко, но очень интересно! Понравился скелет мамонта, чумы – всё это мы увидели впервые, – говорят девушки из Омска Александра и Наталья.

– Я впервые в музее. Экскурсия очень насыщенная, мы многое узнали о жизни коренных народов Севера. Ночью здесь тихо, отлично представляешь себя в том времени, о котором идёт речь. Спасибо организаторам! Музею процветания, побольше посетителей и ярких экспонатов, – поделилась впечатлениями гостья из Крыма Вера Кириченко.

Фабрика образов

Организаторы музееннале продолжили удивлять публику нестандартными идеями и находками. В доказательство того, что музей – это фабрика образов, выставочный центр МВК обзавёлся театральными подмостками.

На сцене – омский театр мод «ОбраZ». Авангардный студенческий коллектив привёз в ямальскую столицу свою новую постановку «Перекрёстки цивилизаций». Напряжённое раздумье о жизни, культуре, событиях, поступках, отношениях между людьми обошлось без слов. Добиться нужных эмоций и особой атмосферы помогали современная музыка, освещение, видеоарт, сложные костюмы и актёрская пластика. Прошлое, настоящее и будущее мира передано через ассоциации. Временами казалось, что артисты – представители другой планеты, а всё происходящее на сцене ирреально и фантасмагорично.

Обращён в будущее

За свою 110-летнюю историю главный музей Ямала пережил множество событий – горел, замерзал, приходил в запустение, переезжал в разные здания. Но не потерял своей значимости и любви салехардцев. Он с гордостью сохраняет звание культурного центра Арктического региона, оставаясь его визитной карточкой. Музейно-выставочный комплекс носит славное имя своего основателя Ивана Семёновича Шемановского и отвечает современным веяниям времени. Новые выставки, проекты, активная экспедиционная, исследовательская и просветительская деятельность. МВК тесно сотрудничает с ведущими музеями и научными центрами России и мира. Он воспитывает сложного, ищущего, не перестающего удивляться человека, чей взор обращён в будущее. И всей своей деятельностью доказывает, что для музеев нет преград и табу.