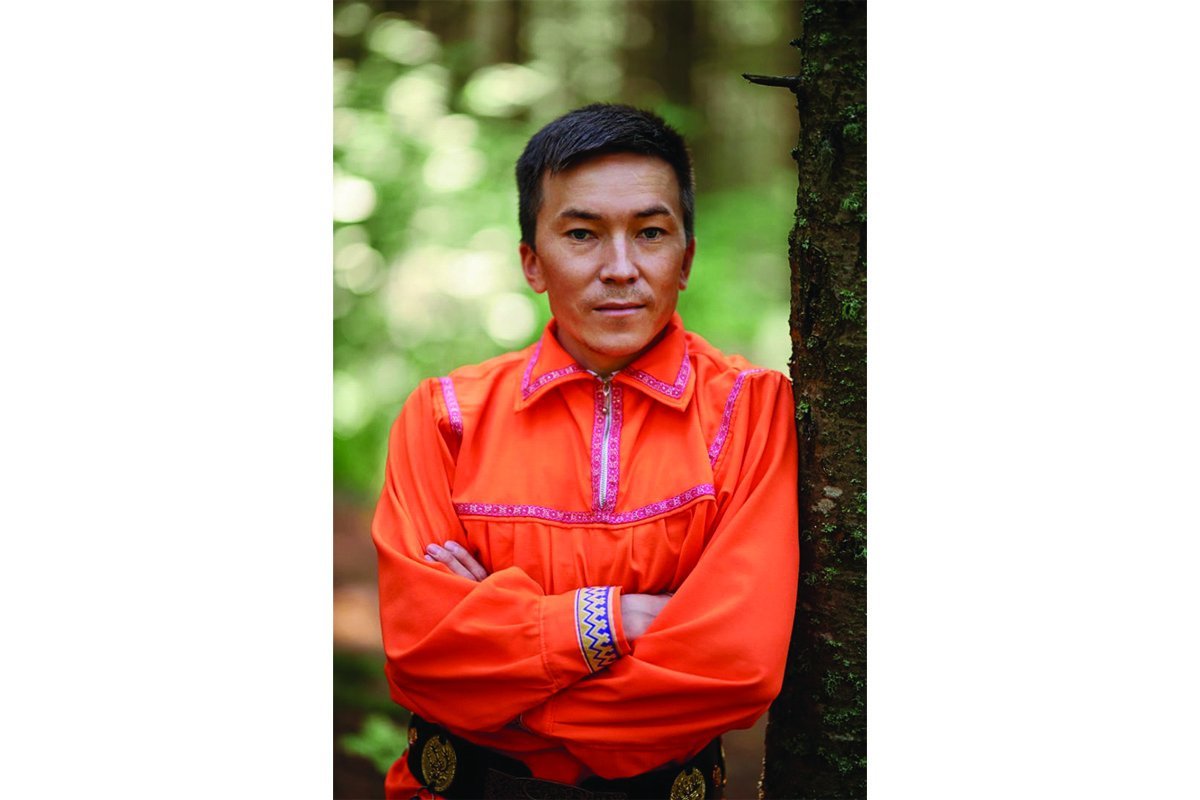

Житель села Мужи Иван Сандрин работает в администрации Шурышкарского района, а в свободное время пишет статьи на хантыйском языке, собирает фольклор и участвует в общественной жизни округа. В 2023 году он вступил в литературное объединение молодых поэтов и писателей «Ругинский клуб», которое находится в Салехарде, и помогает начинающим ямальским авторам заявить о себе.

Каюр

(рассказ)

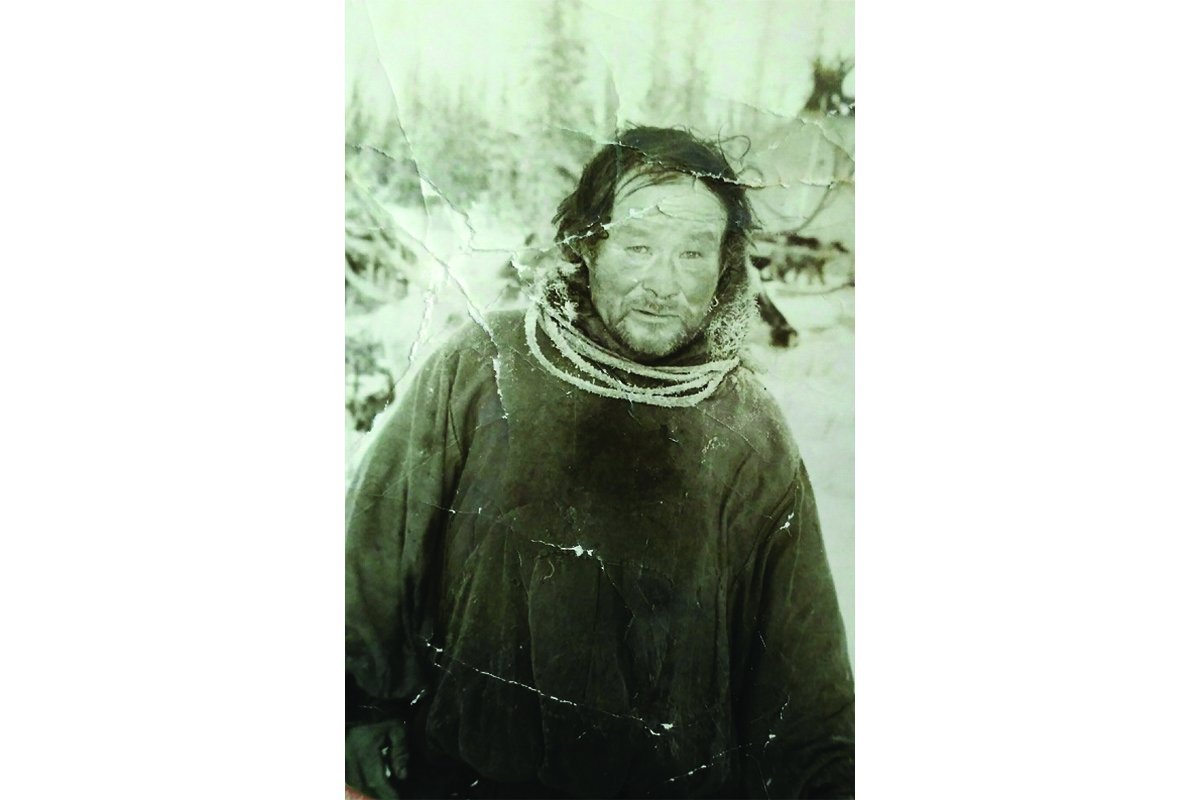

Мой дедушка Роман Иванович Сандрин приезжал с кочевий в посёлок Мужи, чтобы пенсию получить. Помню, когда я ещё учился в начальной школе, он всегда брал меня с собой и говорил: «Похие, манламан!» (Сынок, пойдём!) Он по-русски плохо понимал и не знал, куда в очередь встать и где подпись поставить. А пока мы до сберкассы идём, он то старого зырянина встретит и с ним минут пятнадцать проговорит на коми языке, то бабушку – и с ней поболтает. Он хорошо владел их языком, потому что его, мальчишкой, после смерти отца взяли под опеку коми оленеводы – друзья отца по бригаде. Так, пока мы с ним шли до нужного места, по полдня проходило.

Тогда уже я заметил, что дедушка любит яркие цвета. Он говорил: «Мне нужны красные пиджак и рубашка, чтоб видно было издалека». Как-то в молодости на Югане, за посёлком Мужи, на Дне оленевода дед выиграл гонку на оленьих упряжках, и как победителю надели красные ленты ему на грудь и на упряжку. А потом он проехал круг почёта по центральным улицам посёлка. Так, наверное, чествовали всех, кто побеждал в оленьих гонках в советское время. Может быть, после этого дедушка полюбил красный цвет и стремился всегда выигрывать. Поэтому и его бригада всегда держала высокую планку, добиваясь лучших показателей по сохранению поголовья оленей.

С возрастом его запал быть в передовиках не иссяк. Я убедился в этом, когда однажды осенью оказался у них в бригаде во время кочевья. В этот период как раз пересчитывали поголовье и мужики отделяли стадо с основного стойбища и уходили вместе с мальчиками. Между работами устраивались гонки вдоль поймы горной реки, где было немного влажно, чтобы нарты хорошо скользили по траве. Но там и попадаются мисы пайнг лот (места с кочками). Тогда Роман Иванович решил с молодым зятем посоревноваться. Каюры запрягли самых мощных оленей и по команде ринулись вперёд. Но случилось так, что нарта зятя зацепилась за кочку и резко затормозила, в результате упряжь оборвалась, а олени убежали. Вперёд вырвался дед, потому что свои нарты он делал повыше, чтобы спокойно проезжать по ухабам. Азарт к гонкам он сохранил до глубокой старости и пытался в них участвовать. Ему дети говорили: «Хватит тебе уже, пусть молодёжь выступает!»

На заслуженном отдыхе он продолжал кочевать – не мог в посёлке сидеть долго. Старался по возможности ездить в Надым на окружной День оленевода. Там навещал и семью дочери с внуками. Когда его отпускали на массовые гуляния, то клали в карман записку с адресом и номером телефона на случай, если вдруг заблудится.

Однажды дедушка Роман с зятем и внуками пошли посмотреть на гонки. На улице стало прохладно, дети замёрзли и собрались домой, а дедушке сказали: «Побудь пока здесь». Возвращаются, а его нигде нет. Испугались, стали искать. Оказалось, что он познакомился с таким же дедушкой, только ненцем. Тот и другой по-русски не умели говорить, но раз всю жизнь в оленеводстве проработали, умудрились как-то понимать друг друга и выстроить беседу за чаепитием.

Другой случай помню, когда были сильные морозы, которые начались с октября, а к декабрю под минус пятьдесят ударили. Бабушка тогда уже в посёлке была с нами. Она и говорит: «Сильно холодно, нужно за дедушкой съездить». Мы с братом собрались и поехали. На полпути снегоходы стали застывать: топливный насос перехватывало, не могли топливо прокачать. Сами тоже замёрзли. Пришлось вернуться обратно в посёлок, переодеться в кисы и малицы, отремонтировать снегоходы. Наконец со второго раза добрались до места. Это было в районе озера Варчато, тогда там наши оленеводы находились – первая бригада совхоза «Мужевский». Позвали дедушку: «Поехали домой, бабушка ждёт». А он ни в какую не соглашался, наотрез отказывался: «Пока стадо не догоню на просчёт, в посёлок не поеду». Так мы уехали без него.

Потом, когда уже пришло время гнать стадо на просчёт, он отправил молодых пастухов вперёд, чтобы самому подгонять сзади. Оленеводы держали его в поле зрения и следили краем глаза. Заподозрили неладное, когда поняли, что олень с упряжки Романа Ивановича свободно бежит. Один из пастухов вернулся назад, чтобы проверить, не случилось чего? Оказалось, дедушка, когда понял, что умирает, отпустил крайнего оленя с упряжи, чтобы предупредить о беде с ним. А сам ровно лёг на нарту. Так и ушёл в мир иной. На родной земле. Сегодня память о нём хранят дети и внуки и продолжают его дело...

Макар Окотэтто родом из Яптиксалинской тундры. Потомственный рыбак и оленевод пишет стихи и прозу. Произведения Макара не раз были опубликованы на страницах газеты «Полярный круг». В 2023-м молодой северянин удостоился литературной премии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в номинации «Дебют». А спустя год он прошёл конкурсный отбор окружной редакционно-издательской комиссии на издание своей первой книги, с которой ямальцы смогут познакомиться уже в 2025-м.

Хамал'Хорха

(рассказ)

Реки Сявта'сё и Ламзендо'сё, пробежав по отдельности несколько десятков километров, сошлись воедино. Немного погодя – вниз по течению – к ним присоединилась река Лякендо'сё. Втроём они образовали Ерь'яха, которая вошла в Обскую губу у мыса Яптик-Сале.

Нынче во второй половине октября лёд на реках встал. Рыбаки с осторожностью пропускают подо льдом сети, чтобы наловить спускающуюся вниз по течению рыбу. Одно удовольствие рыбачить по ранней зиме, когда можно топориком проделать лунку во льду толщиной чуть более, чем спичечная коробка, а вместо длинного прогона использовать обычный шест для поднятия нюков – покрытий на чум.

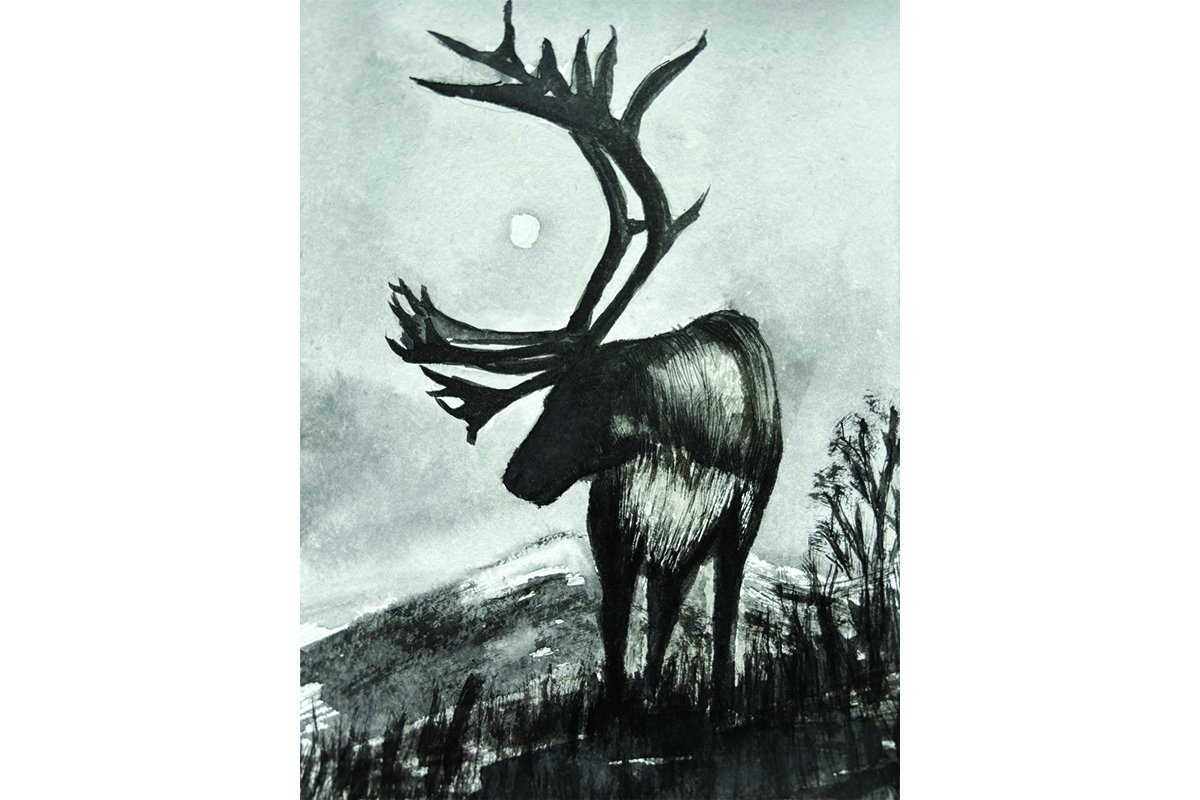

Вместе с отцом я ездил на рыбалку, когда только окончил школу. Сети у нас стояли на реке Сявта'сё в тридцати километрах от нашего чума. Если мы выезжали туда на рассвете, то к закату возвращались обратно. Олени в то время были быстрые и выносливые, рыбы в реке хватало, и наши нарты-сани всегда были полны. В одну из таких поездок на безлюдной (бесстойбищной) территории мы встретили оленёнка нынешнего года отёла, к зиме уже подросшего, упитанного. Он бежал за нашими упряжками до чума, до стада. На нём не было ушных меток, а окрас шерсти мог сойти за цвет волос седеющего человека. Поэтому мы дали оленёнку кличку Хамал'Хорха. Он влился в стадо и через пять лет стал хорошим передовым оленем – статным, крепким и красивым.

В последние дни октября, за два дня до происшествия, я поставил сети на реке Сявта'сё – в тех же местах, куда раньше ездили с отцом. Теперь же ехал, чтобы посмотреть на первый лов. Снега было мало. Четвёрка оленей мчалась быстро, старая нарта подо мной постанывала, прыгая на мёрзлых голых кочках. Передовым в упряжке был Хамал'Хорха.

Доехав до сеток, я снял с них три мешка рыбы – это примерно от ста до ста двадцати килограммов. Мой разум ликовал: я уже представлял, как обменяю пойманную рыбу на новенькую нарту из живой лиственницы. Перед тем как загрузить улов, я увидел у нарты сломанный сустав. «Старушку» надобно было укрепить, иначе она могла развалиться. Я взял топор, вырубил толстую полярную иву, верёвкой примотал палки к нарте. Теперь она стала крепкой и более надёжной, чтобы я мог взять с собой всю пойманную рыбу, да и олени будто не чувствовали тяжести груза.

Ехал домой в приподнятом настроении, пел песни. Путь был долгим, уже начали появляться первые звёзды на небе, а до чума оставалось километров двадцать. Мне нужно было перейти Сявта'сё как раз в том вместе, где эта река и Ламзендо'сё образовали рогатку. Я знал, что там крутой спуск. Но так как олени шли не очень быстро, решил про себя: «Всё будет хорошо! Спущусь аккуратно».

Только подъехал к самому спуску, как вдруг на обрыв реки поднялась ондатра. Животное напугало моих оленей, упряжка рванула с места, как при гонках на старте. Я же от страха и неожиданности выпал с нарты, при этом крепко держа кончик узды. Олени упали в обрыв, за ними гружёная нарта. После падения упряжки внизу что-то хрустнуло. Быстро встав на ноги и посмотрев под обрыв, я увидел, что мой передовой остался под нартой, а остальные три оленя лежали боком на

скользком льду.

Сердце моё сжалось в комок и «сдетонировало» огромной болью и досадой. Под передовым расползлось бурое пятно, в некоторых местах горячая кровь успела замёрзнуть пеной на холодном льду. У Хамал'Хорхи был открытый перелом левой задней ноги. Раненый смотрел на меня молча, взгляд его стал затуманенным, на глазах появилась влажная пелена. От жалости к животному внутри меня всё кричало. Я обнял передового, стал вытирать ему слёзы, целовать в нос и глаза, глотая собственные слёзы. Но в таких случаях знал, как надо поступать: медленно вытащил нож из ножен и, одной рукой поглаживая Хамал'Хорху, резко нанёс точный удар...

Снял с него шкуру, разделал тушу, положил мясо на нарту и обмотал верёвкой покрепче. Ещё не успевшую замёрзнуть рыбу разложил на льду реки, накрыл сверху брезентом. Передовым запряг одного из трёх оставшихся оленей и поехал домой. Наступила уже полная темнота, начался медленный обильный снегопад. Ехал всю дорогу молча, больше не пел никаких песен – было не до них. В спину мне упирались два длинных и ветвистых рога Хамал'Хорхы.

Жительница Салехарда Анфиса Сэротэтто работает интернет-редактором, а в свободное время пишет дебютную книгу. Планируемую дату выхода и тему произведения начинающий автор пока не раскрывает. Недавно Анфиса вступила в литературное объединение молодых поэтов и писателей «Ругинский клуб», где поразила участников своим талантом. Предлагаем вашему вниманию её стихотворения.

Кочевник

Мои следы остались на вершинах гор,

На побережье северного моря.

Я покорил таёжные леса

И ледяные Арктики просторы.

Я утопал в снегу, стадах оленьих,

Преследовал пушных зверей,

Летал со стерхами дотронуться до солнца,

Разведал для потомков тысячи путей.

Границ не знал, жил каждым днём,

Общался с духами, богам молился,

Пока я странствовал – мир глубоко познал,

С природой первозданной слился.

* * *

Авроры свет пронзил ночное полотно,

Сияние изумрудов в небе разлило.

Я тут же обратился ввысь, заговорил:

«Аврора, жизнь свою я посвятил,

Чтоб лицезреть твой лик,

И пусть это всего мгновение, миг,

Готов я ждать века и эры,

Не спать, не есть, одна лишь вера

В то, что ты придёшь, мне греет сердце.

Нелёгкий путь прошёл я, чтобы быть здесь».

Авроры пламя растворяется во тьме,

Отчаянно кричу, боясь остаться в тишине:

«Так ждал тебя, но ты сейчас уйдёшь,

Скажи, когда смогу увидеть тебя вновь?

Глубокое молчание, как удар ножом,

Тогда молю тебя лишь об одном,

Не дай в холодном мраке утонуть,

Прошу, ещё немного озари мне путь».

Покорно и послушно Севера заря

В последний раз благословила небеса.

И знаю я, вернёшься ты ко мне не скоро,

Прощай! Прощай, моя Аврора!